|

полный текст главы в архиве Zip - 40 кб.

фото главы в архиве Zip - 155 кб.

Роман Иванович Медведь родился 1 октября 1874 года в

местечке Замостье Холмской губернии в семье мещан. Отец, Иван Иосифович, был

учителем прогимназии, мать, Мария Матвеевна, - повивальной бабкой, что не раз в

последующие голодные годы спасало семью. Когда Роману было семь лет, родители

переехали в Грубешов в той же Холмской губернии. Самым старшим из детей был

Яков, через два года родился Роман, затем - Мстислав, Ольга, Василий (умер в

детстве), Шура и Миша. Двенадцати лет от роду Роман потерял отца. В 1892 году

юноша окончил Холмскую духовную семинарию, а в 1897 году - Санкт-Петербургскую

Духовную Академию со степенью кандидата богословия. Будучи студентом Академии,

Роман Иванович стал духовным сыном о. Иоанна Кронштадтского, что в значительной

степени сформировало его духовный

облик. После окончания Академии он был назначен инспектором Виленской духовной

семинарии.

В 1901 году Роман Иванович женился на дочери

благочестивого священника Николая Невзорова Анне Николаевне, которая только что

окончила медицинские курсы. Для характеристики духовности о. Николая Невзорова

и его семьи скажем только о его блаженной кончине. Во время божественной литургии

в день своего Ангела, причастившись Святых Таин, он вышел к народу и сказал:

«Со страхом Божиим и верою приступите», - вернулся в алтарь, преклонил колени

перед Престолом со Святыми Дарами и мирно почил. Брат Анны Николаевны о. Павел

после длительного заключения сподобился мученической кончины в 1937 году.

Протоиерей

Роман Медведь. Севастополь

Венчались Роман Иванович и Анна Николаевна по

благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского. С этого времени о.

Иоанн стал духовником и Анны Николаевны. Молодая чета постоянно переписывалась

с кронштадтским старцем и часто приезжала в гости. Все в этой семье делалось по

благословению о. Иоанна. В то время Роману Ивановичу было 26 лет, Анне

Николаевне - 22 года.

Впоследствии о. Роман часто служил с праведником земли

русской и во время евхаристического канона неоднократно видел о. Иоанна

Кронштадтского приподнимающимся над полом, как бы парящим в некой дымке. Об

этом о. Роман рассказывал своей духовной дочери Елизавете Грошевой, которая

скончалась в начале 90-х годов.

В марте 1901 года в Чернигове Роман Медведь был

рукоположен во иерея владыкой Антонием (Соколовым) и направлен в Черниговскую

губернию священником при Крестовоздвиженском братстве известного помещика

Неплюева. Но там о. Роман не задержался, пробыв всего лишь год. Болела жена, но

главное - устав братства и требования Неплюева к священнику не соответствовали

церковным канонам. Все братство устраивалось скорее по социалистическим

толстовским представлениям, нежели по христианским. Сам Неплюев хотел видеть в

православном пастыре только требоисполнителя, который не может и не должен

вмешиваться в жизнь общины, нравственно влиять на братчиков, более того - это

отчасти даже предусматривалось уставом.

Не со всем могла мириться совесть православного

священника в деятельности братства, в частности - с производством спирта.

Разумеется, это дурно влияло на духовную атмосферу, никто из предыдущих

священников здесь не задерживался, некоторые жаловались архиерею. И о. Роман,

осмотревшись и поняв, что здесь и как, написал обстоятельное письмо в Святейший

Синод о том, почему священник не может жить в этом братстве: «Братство доселе

еще не стало на путь чистого, святого добывания хлеба. Этому мешают

винокуренный завод и смешение помещичьего хозяйства с братским. Настоящая

экономическая организация братства грозит обратить его в коллективного

помещика, весьма тяжелого для округи, поскольку всякая частная

благотворительность является запрещенной по уставу. Получается самая жесткая

форма капиталистического строя, без всякого выражения не только христианских,

но и просто человеческих чувств. Труд братства потерял

нравственно-оздоровляющее значение, следовательно, по своему жизненному

принципу братство неуклонно стремится в самоуслаждение <...>. По вопросу

о постах у братства существует грустный софизм. Не соблюдавший их истово

блюститель странно переиначил слова Апостола о ядении мяса, говоря, что по

нашему времени их надо бы понимать так: не буду поститься вовек, чтобы не

соблазнить брата моего - соседнюю крестьянскую округу, твердо соблюдающую посты

<...>. Братство принципиально закрывает себе дорогу, ведущую к

самоотречению и смерти для мира и греха.

Могут ли после этого быть у братства чистыми отношения к

главному условию духовного развития - церкви и ее служителям? Есть в братстве

ходячий принцип о предпочитающих торговать своим трудом и духовными силами

вместо того, чтобы состоять членом трудового братства. По этому принципу

священник, получающий от братства жалованье, есть лицо, продающее ему свой труд

и духовные силы. Уж не покупает ли у него братство и благодать таинств за

платимое ему жалованье? Едва ли благоразумно ставить себя в такое странное

положение в отношении таинств.

Исторически сложившиеся отношения братства к

православному священнику ненормальны. Братство постоянно разделяло в священнике

нравственную личность и носимый им сан и через то открыло себе широкую дорогу

для осуждения и попирания священства. Согласно этому разделению, все в

пасторском руководстве неприятное для овцы и стада может быть относимо к

личности священника, не имеющей никакого отношения к носимому им сану. Пастор

должен пасти овец, как того желают овцы. Если же, согласно указаниям своей

совести и долга, пастырь станет призывать овец к покаянию в сладких для них

грехах, овцы назовут это недостойным сана православного священника стремлением

к духовному деспотизму и попиранием прав мирян православной церкви на устроение

жизни согласно их личным убеждениям.

Священство - не колдовство, таинства - не шаманские

действия. Возможно, и бывают священники, сана не достойные, когда необходимо

отделять личность от священства, так как Господь может действовать и через

недостойное посредство. Но общая норма - не такова. Священство есть сила

нравственно-мистическая. Огульное разделение между священным саном и личностью

священника вносит разделение смерти в основную церковную жилу. Презирать

священника как личность и получать от него Святые Тайны не дело доброго

мирянина. Добрый мирянин, если увидит болезнь в пастыре, отнесется к ней по

образу Сима, а не несчастного его брата, будет болеть от мысли, как прикрыть

отчую наготу, сам пойдет во священники и покажет его истинный нравственный

образ. Если же братство этого не сделало даже на одном примере, то пусть

убоится предаваться осуждению священства... В противном же случае пусть

вспомнит об участи третьего сына Ноева».

Впоследствии, еще при жизни Неплюева, братство, которому

он посвятил всю свою жизнь, огромную энергию и значительный капитал, распалось

окончательно, как бы подтвердив тем евангельскую истину, что на песке

социальных утопий ничего доброго устроить нельзя.

В 1902 году о. Романа перевели в Петербург. В церкви

равноапостольной Марии Магдалины он организовал общество трезвенников, говорил

проповеди, устраивал приходскую жизнь - все делал по благословению о. Иоанна

Кронштадтского. Так продолжалось до 1907 года. Но здоровье Анны Николаевны

ухудшилось, требовался более здоровый климат, и они переехали в Крым. Отец

Роман был назначен настоятелем Свято-Владимирского Адмиралтейского собора в

Севастополе, стал благочинным береговых команд Черноморского флота. В его

подчинении были Покровский храм и Свято-Никольский, что на Северной стороне,

храм Архистратига Михаила и 50 священников на кораблях. Жили на улице

Екатерининской, совсем рядом со Свято-Владимирским собором. Отец Роман,

путешествуя с эскадрой, посетил Грецию, Италию, побывал у мощей святителя

Николая. О своем крымском периоде о. Роман говорил: «В Севастополе нет крыши,

под которой бы я не проповедовал».

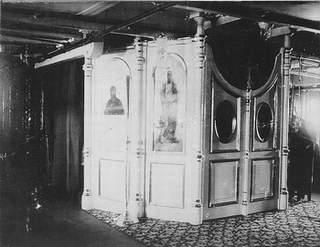

Разборная

церковь на корабле “Россия”

В 1912 году грянула буря - восстали матросы на линкоре

«Св. Иоанн Златоуст». Отец Роман был на своей даче в 15 километрах от

Севастополя и, как только услышал о случившемся, срочно приехал в город.

Настоял на индивидуальной исповеди всех приговоренных к смерти матросов. Всю

ночь сам исповедовал и причащал. Закончил буквально перед расстрелом. После

этого ночь не спал, был бледен и долго не мог успокоиться. Через некоторое

время матросы утихомирились. Начальство поинтересовалось у о. Романа, можно ли

выдать матросам оружие, последовал ответ: «Можно, настроение у матросов

здоровое».

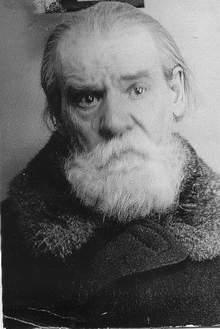

Протоиерей

Роман Медведь

После окончательной ликвидации революционных очагов

командующий флотом поинтересовался мнением благочинного, надо ли вводить тайную

полицию в среду матросов для выявления подстрекателей и вообще настроения

команды. Отец Роман, пользуясь своим авторитетом, воспротивился этому

предложению, уверил командование, что духовный климат на флоте изменился и

подобные меры будут излишними. И тайная полиция не была введена. Чтобы

окончательно успокоить матросов, развеять революционную романтику и прекратить

брожения, о. Роман написал и выпустил брошюру «О дисциплине и товариществе на

флоте», где речь шла об основах православия, через призму которого надо

смотреть на общественную и политическую жизнь, о соблазнах революции и т.д.

Впоследствии это будет предъявлено о. Роману Медведю следователем НКВД как

контрреволюционная деятельность, прозвучит обвинение в том, что он

индивидуально исповедовал матросов и тем самым подрывал их веру в «правду»

революции. На самом же деле о. Романа допустили исповедовать только после суда,

когда приговор был вынесен, и на обстоятельства дела он уже влиять не мог. К

тому же о. Роман сделал все, чтобы не были наказаны невиновные и чтобы не

умножалась болезненная подозрительность.

Владимирский

собор. Севастополь

К этому же времени относится инцидент, происшедший во

Владимирском соборе, имевший роковые последствия для настоятеля. Во время

службы в храме помогали матросы, специально сюда прикомандированные. Матрос по

фамилии Докукин был замечен в краже церковных денег. Настоятель распорядился

отправить его обратно на корабль и сообщил начальству о причине. Разумеется,

Докукину это не понравилось. Более свободная жизнь при храме и возможность

время от времени поправлять свое материальное положение за счет церковной

кружки не шли ни в какое сравнение с жизнью на корабле. Докукин затаил лютую

злобу на о. Романа, но возможность отомстить ненавистному священнику

представилась только в 1918 году. Докукин стал революционером и подговорил

матросов убить о. Романа как «реакционного попа». Энтузиастов нашлось

достаточно, но убийство решили отложить до Рождества. Боялись, что, если не

появится на службе любимый многими священник, то им не поздоровится, будет

скандал и, возможно, наказание. Отцу Роману стало известно о злодейском

замысле, и по настоянию жены он уехал в Москву сразу же после Рождественской

службы, втайне от всех. В тот же день, через несколько часов после того, как

батюшка сел в вагон, пришли возглавляемые Докукиным матросы с арестом. Не найдя

о. Романа, устроили полный разгром в квартире, штыками проткнули даже матрасы и

подушки. Такова была степень злобы. Матушка не признавалась, несмотря на

угрозы, говорила, что о. Роман со службы не возвращался и, где он сейчас, не

знает.

В 1917 году у о. Романа и Анны родилась дочь Ирина, и

теперь матушка с младенцем остались одни. Матросы приходили с обыском еще

несколько раз.

Приехав в Москву, о. Роман сразу пошел к Патриарху

Тихону. Святейший принял его с любовью, они раньше были хорошо знакомы и

поддерживали переписку (добросердечные отношения сложились еще в Холме, когда

Святейший был ректором Холмской духовной семинарии, где учился о. Роман).

Патриарх Тихон назначил о. Романа настоятелем Покровского

храма на Красной площади. Буквально накануне был убит прежний настоятель,

выдающийся протоиерей Иоанн Восторгов. По приглашению Патриарха о.Роман принял

участие в работе Собора. К этому времени относится воспоминание одной из

духовных дочерей.

«Это было в 1919 году, когда я из Петрограда, вынашивая в

своем сердце томление религиозных чувств, переселилась в Москву и квартировала

сначала вблизи Красной площади. В одно из воскресений меня потянуло в

знаменитый храм Василия Блаженного. Войдя в храм, я встала впереди,

непосредственно к амвону, и, когда вот этот наш самый батюшка вышел на амвон с

проповедью, я по-детски не отрывалась от него глазами, слушала, как говорится,

разиня рот, животворящие глаголы. Он, в свою очередь, смерил меня глазами, а

улыбку мою, которой я так откровенно выражала свое неосознанное удовольствие,

право, можно было принять за насмешку (в такое насмешливое над религией время),

так она была не к месту. По окончании службы батюшка стоял у раки мощей

Блаженного Василия, на которой лежали чугунные вериги святого для нашего их

лобызания. Когда приблизилась моя очередь к ним приложиться, батюшка положил

руку мне на затылок и крепко прижал голову к одному из крестов чугунных вериг.

Под этой тяжестью его руки мое сердце всколыхнулось необъятным чувством счастья

на земле, такой в то время страшной, всесторонне мучительной по своему

неустройству и неопределенности».

Речь о. Романа была необыкновенно выразительной,

выпуклой, емкой, наполненой духовным смыслом, приобретенным личным опытом.

Высокий духовный настрой, в котором он пребывал постоянно, передавался

буквально всем, кто с ним соприкасался. Был такой случай. Молодой человек,

случайно зашедший в храм, услышал проповедь, и она его настолько поразила, что

по окончании ее он сразу же вошел в алтарь и поклонился в ноги священнику.

Протоиерей Роман часто повторял, указывая на распятие: «Господь взял свиток

наших грехов и пригвоздил ко кресту». Его духовная дочь Ксения Александровна

Калошина рассказывала, что всегда, подходя к распятию, вспоминала эти слова.

Отец Роман обладал несомненной прозорливостью. Многие испытывали духовный

трепет, идя на исповедь: казалось, что батюшка уже все знает наперед, и,

действительно, это часто подтверждалось на практике. Особенно он обличал тех,

кто злословил ближнего.

Осенью 1919 года, когда храм Василия Блаженного закрыли,

о. Роман был переведен в храм святителя Алексия, митрополита Московского в

Голенищевском переулке. Отец Роман обладал прекрасным голосом и, будучи

академически образованным и богословски начитанным, говорил незабываемые

проповеди. Многие, однажды услышав о. Романа, поговорив с ним лично, на всю

жизнь оставались его духовными чадами.

Протоиерей Роман обладал некой благодатной духовной

силой. Мария Яковлевна Калошина вспоминает, как, впервые войдя в храм, она

услышала возглас, произнесенный о. Романом, и на нее, по ее словам, что-то

снизошло, наступило прозрение, память о котором она сохранила до конца дней,

оставаясь преданной дочерью однажды выбранного духовника.

Другая женщина из чад о. Романа вспоминает: «Промысел

Божий привел мое ничтожество к батюшке, который сам тщательно и внимательно

старался вылавливать «рыбок из житейского моря». Это выражение я передаю с его

же слов, как он сам говорил: «Закинул удочку слова, смотришь, и попадутся рыбки

Божии в лицах каких-нибудь Ваней, Маней, Таней и др.» И он с усердием

прислушивался к духовной жажде всех этих попавших в его мрежи».

Незаурядный организатор, он мудро очищал свою ниву,

высказываясь, между прочим, так: «Из-за отстающих я не считаю возможным

задерживать хорошо идущих, именно тех, чьи сердца, как губки, впитывают

наставления и претворяют неуклонно в жизнь». Со стороны же о. Романа давалась

исчерпывающая возможность для духовного роста уже целой церкви, по серьезности

постановки в пору любому уставному монастырю, ибо закон послушания стоял во

главе направления. В течение недели он принимал всех на частную исповедь и, по

прошествии такого недельного труда, когда у него накапливался материал,

сообразно с духовным состоянием исповедающихся на частной исповеди, как бы

подытоживая, каждую субботу после всенощной проводил общую исповедь с

проповедью, в которой касался всего, что требовало исправления и духовного

устроения паствы.

Священник Петр

Степанов

В то же время, по благословению Патриарха Тихона, о.

Роман учредил «Братство ревнителей православия в честь святителя Алексия,

митрополита Московского». Постоянных братчиков насчитывалось не менее двухсот,

общее число достигало пяти тысяч. Все эти годы о. Роман служил ежедневно,

самостоятельно совершая вечернее богослужение и литургию. По благословению

Патриарха проповедовал во многих московских храмах. Со своей паствой регулярно

устраивал беседы по три раза в неделю. В воскресенье он проводил обмен

мнениями: все пришедшие могли задать вопрос и тут же получить ответ. По

четвергам - проповедь на евангельскую тему без встречных вопросов: как правило,

она посвящалась толкованию Евангелия от Марка для новоначальных или от Иоанна

для прихожан и братчиков. По теме этих бесед способные обязывались (за

послушание) писать рефераты и вслух их прочитывать. А по вторникам о. Роман

проводил беседы специально для молодых людей, которых собиралось немало.

Труд о. Романа тех лет поистине можно назвать

титаническим: не было никакой помощи со стороны, пока из среды самих братчиков

не выросли достойные преемники святого дела.

Все в храме делалось бесплатно, все послушания

выполнялись по благословению. Идеальная чистота поддерживалась силами подвижниц

сестер, был довольно большой бесплатный хор и бесплатные чтецы при ежедневных

службах рано утром и поздно вечером (чтобы все могли присутствовать, и работа,

и расстояние не помешали). С течением времени из своей среды были посвящены в

помощь батюшке два священника. Кроткий, тихий о. Сергий Веселов стал верным

помощником о. Романа. Отец Сергий вскоре умер от болезни крови, еще до разгона

и ареста общины. Патриархом Тихоном для храма святителя Алексия также был

рукоположен бывший офицер, юрист Петр Степанович Степанов. В 1931 году о. Петра

арестуют вместе с о. Романом. Сестра о. Сергия Александра в 1920 году приняла

монашество с именем Алексия, а Анастасия Лямкина, тоже член братства,

постриглась с именем Агафья. Многие другие также принимали монашество, но, как

правило, тайное, так что самые близкие не знали об их подвиге.

Протоиерей Роман назначил старших сестер присматривать за

младшими - не по возрасту, а по духовной зрелости, и это никогда не нарушало

удивительной атмосферы любви и духовного мира. Все старшие сестры, кроме одной,

были в тайном постриге.

Иван Васильевич Борисов, бывший часовщик, был также

рукоположен по благословению о. Романа и помогал ему в приходских делах. У

батюшки были мечты поставить дело на подлинно монастырский лад при жизни

пасомых в миру, но не для мира. Внутри братства царили мир и радость. Все было

пронизано любовью и вниманием. И только в тех случаях, когда возникал

неразрешимый вопрос, обращались к батюшке.

Но были искушения: недоверие, злая критика даже со

стороны духовных лиц, подозрение в нарушении церковного порядка. Соблазнялись

многим. Например, при длинных проповедях по четвергам ставились скамейки для

слушателей. Многие соблазнялись тем, что о. Роман одним из первых среди

московских настоятелей в 1922 году ввел помин властей, кстати говоря, по

благословению Патриарха. Но от всего этого он нашел защиту в лице своего

духовника - Патриарха Тихона. Святейший, чтобы защитить свое чадо от нападок

духовных и мирских лиц, специально приехал к нему на приход для служения

литургии. Послужил, обласкал, благословил и таким образом заградил уста

злословящих.

Скорби не оставляли ревнителя православия. В 1924 году

власти всю семью выбросили из церковной квартиры. Анне Николаевне с дочерью

пришлось уехать в Севастополь. Там прожили примерно год, а в 1925-м снова вернулись в Москву. Некоторое время жили у

о. Александра Ветелева в Пушкино. Он помог устроить Ирину в школу.

У о. Романа сохранялись хорошие отношения с митрополитом

Сергием (Страгородским). Когда в 1927 году вышла известная декларация и

образовался ленинградский раскол под предводительством митрополита

Ленинградского Иосифа (Петровых), о. Роман написал статью «На Божией ли

службе?», где разбирал, как он выразился, «печальнейший документ» - обращение к

Местоблюстителю митрополиту Сергию группы ленинградских священнослужителей и

мирян. В ней он рассказывал, какими должны быть отношения советской власти и

церкви, рассматривал положение древних христиан и их отношение к гонителям, еще

раз напоминал, что подлинным главой Церкви является не какой-либо иерарх,

праведный или согрешающий, а Сам Христос.

Все это время в братстве шла напряженная духовная работа,

вызывавшая большой интерес у окружающих. Так, в 1920-1921 годах для знакомства

с жизнью братства из Ленинграда приезжал профессор Военно-юридической академии

Абрамович-Барановский. Он присутствовал на лекциях, общался с братчиками,

присматривался к их деятельности и в результате вынес самое благоприятное

впечатление. Желающим устроить свою духовную жизнь он указывал на братство о.

Романа как на пример, достойный подражания. В 1927 году он во второй раз

приезжал в Москву с той же целью. В эти годы он поддерживал переписку с о.

Романом, обменивался мнениями по церковным вопросам.

Оценивая

деятельность братства, В.Концевич в книге «Оптина пустынь и ее время» писал: «В

этом году, благодаря мудрому руководству Патриарха Тихона, церковная жизнь в

Москве чрезвычайно оживилась. Москва покрылась сетью братств, кружков и союзов,

так как Патриарх отменил границы приходов и разрешил образование межприходских

братств. К деятельности этих братств, руководимых наиболее ревностными

пастырями, были широко привлечены миряне: они пели, читали на клиросе,

проводили беседы и даже выступали с проповедями. По вечерам совершались

акафисты с общенародным пением и беседами после них. Для детей, лишенных уроков

Закона Божия, устраивались беседы с туманными картинами из Священной истории,

молодежь собиралась отдельно и занималась изучением церковного Устава,

Евангелия и т. д.

Валентина

Витольдовна Рейнберг

Я принимал близкое участие в братстве Святителя Алексия,

митрополита Московского, во главе которого стоял протоиерей Роман Медведь,

бывший настоятель Севастопольского собора. Братству были приписаны еще

несколько церквей в разных концах Москвы, где вели работу члены братства. В

самом храме братства ежедневно совершалась ранняя литургия, и члены братства

могли посещать ее еще до своей службы. Три раза в неделю по вечерам были

вечерние богослужения с беседами, члены братства старались ежемесячно

приступать к святому причастию и активно участвовали в работе».

Власти также

внимательно следили за деятельностью о. Романа и его прихода. За весь

московский период его служения с 1918-го по 1929 год его арестовывали 15 раз,

но всякий раз вскоре отпускали. Ему приходилось объяснять свои взгляды и

церковную позицию даже самому Ф.Дзержинскому, который предложил о. Роману

уехать в Холмскую губернию, отошедшую к Польше. Тучи над храмом о. Романа

сгущались. Все ожидали ареста настоятеля со дня на день. Многие активные

братчики по благословению о. Романа приняли тайный постриг. Так, 21 августа

1930 года иеромонах Герман тайно постриг в квартире о. Романа по ул.

Кожевнической сестер Е.Ю. и Л.Ю.Бергман, В.В.Рейнберг, А.С.Соколову, при этом

присутствовали уже постриженные мать Алексия и другие.

Елизавета

Юрьевна Бергман

Жить в Москве стало трудно, здоровье пошатнулось;

духовные чада, имевшие медицинское образование, говорили, что своим пациентам

они вообще не разрешили бы вставать, но батюшке можно. И он продолжал

переносить все болезни на ногах, потому что, как выражался о. Роман: «Ведь

детки кушать просят». В 1930 году власти выгнали семью о. Романа на улицу. Чада

переселили батюшку на маленькую дачку (всего одна комната) под Москвой - в

Обираловку. Туда же приезжали к нему на исповедь, за духовным советом, на

откровение совести.

Община процветала, в своей основе исполняясь духом, а

извне все страшнее сгущались над нею тучи. Благодатная прозорливость о. Романа

была известна его чадам, и, когда в одной из проповедей он сказал, желая

предупредить своих питомцев: «Корабль в опасности, возможно, накануне крушения,

кому возможно избежать искушения, примите мое предупреждение во внимание», -

все были поражены великой скорбью, но единодушно ответили: «Хотим умереть

вместе».

Протоиерей

Роман. Тюрьма. 1931 год

Отцу Роману первому пришлось покинуть «корабль», как он

сам выразился. 16 февраля 1931 года последовал арест. Забрали настоятеля и весь

приход. Храм святителя Алексия был сразу же закрыт: он опустел - ни паствы, ни

служителей. Духовное единство было поразительным. Почти все чада о. Романа

держались на допросах стойко.

Вызывали на допрос и Анну Николаевну с дочерью Ириной.

Обладая хорошим зрением, Ирина сумела прочитать в «деле», лежавшем у

следователя на столе, знакомые фамилии. Одним из доносчиков был небезызвестный

матрос Докукин, донесший следствию о контрреволюционных действиях о. Романа в

1912 году в Севастополе: мол, исповедовал и увещевал революционных матросов,

чем снижал их революционную и богоборческую активность. И это стало одним из

главных обвинений против священника, несмотря на то, что прошло много лет.

Позже, в 1938-м и 1939-м, Ирине снова придется встретиться с этой зловещей

фигурой. Будучи студенткой Московского мединститута, она попадет к нему на

экзамен по теории марксизма-ленинизма. К этому времени Докукин стал уже

заведующим кафедрой общественных наук. Прочитав фамилию в зачетке, он сразу же

вспомнил о. Романа и с раздражением спросил: «Неужели ваш отец еще жив?». «Нет,

умер», - ответила студентка.

30 апреля 1931 года комиссия ОГПУ приговорила 24 члена

общины храма святителя Алексия к различным срокам заключения и ссылки. 10 мая

о. Романа Медведя по статьям 58-10 и 58-11 приговорили к расстрелу, но потом

приговор был заменен заключением в концлагерь сроком на 10 лет. Остальных

братчиков приговорили к разным срокам ссылки в концлагерь, не менее трех лет.

Почти все чада о. Романа умерли в ссылке.

Отец Роман прибыл в Кемь 9 июня. Единственной связью с

оставшимися на свободе была переписка, которая велась через его дочь Ирину.

«Кемь. С[оловецкий] лаг[ерь]. 1-е отделение

12 июня 1931 года

Дорогая Ирочка!

Здесь я с 9 июня. Долго ли здесь буду, не знаю

<...>. За прошедшее время

здоровье мое, конечно, было не лучше; теперь прихожу в себя. Погода

здесь хорошая, воздух вроде севастопольского, только значительно холоднее.

Трудны мне здесь всякие перемены, когда наступит полная определенность, тогда,

надеюсь, все пойдет лучше и легче, организм и душа приспособятся. Сожители мои

хорошие, но не хватает тишины и уединения. А при моей старости и болезнях они

мне крайне нужны. Как старик да и по настроению, живу старым, прежним. Духом

всех родных помню и с ними не разделился, потому что для духа расстояния не

существует. Передай это и всем родным и скажи еще, что духом я бодр; прошу и

всех бодриться, меня никогда не забывать, как не забываю и я их; в этой памяти

я очень нуждаюсь, потому что по человечеству нередко ощущаю глубокое

одиночество. Хотя по существу этого не должно быть<...>. Передай привет

маме и родным, а также моей квартирной хозяйке и ее жильцам. Скажи ей, что я ей

очень признателен за хранение моих вещей и всякое содействие, благодарю и всех

помнящих меня, любящих и сочувствующих. Скажи им, что ни время, ни место, ни

переживания меня не изменили, я тот же, как и был ранее. И нахожу большое

утешение в устремлении к своему идеалу. Верю, что таковы и они, конечно, и ты,

если нам придется встретиться в этой жизни, то радость нашего общения

превзойдет прежнюю, потому что и я, и вы за это время будем неизменно трудиться

над своим усовершенствованием<...>.

Твой отец Роман Иванович Медведь

Карелия. Почтовое отделение Попов остров

3 июля 1931 года

Дорогая Ирочка!

Я попал на новое место вследствие болезни, но не

тяжелой<...>. В больнице я около двух недель и отдыхаю и телом, и душой. Должно

быть, меня скоро выпишут и направят, по всей вероятности, в Соловки, а может

быть, и нет. Предвидеть это трудно. Сидя под арестом в 21-м году в Кисельном, я

чувствовал себя очень хорошо, потому что был много здоровей; было немного людей

в моей камере, при относительной тишине можно было находить время, чтобы

оставаться с самим собой наедине. Здесь, в больнице, хотя и много народу, но я

стал чувствовать себя наподобие этого кисельного времени. Я почти все время

пребываю в молчании, и это много помогает и здоровью, и настроению. Я не скажу,

что мое здоровье значительно хуже, чем в прежние годы, иногда мне кажется, что

даже и лучше<...>. Успокаиваю себя тем, что должны мы жить так, чтобы

каждый новый день считать последним в своей жизни (ожидая смерти) или же первым

(в движении к совершенству). Напоминаю себе, что мы здесь, в этой жизни,

странники, а посему не надо огорчаться временными трудностями пути. Идти все

равно надо, а Oтечество наше - на небесах. Не огорчаюсь и тем, что приходится

жить не по своей воле, а так, как здесь приказывают, потому что и по вере моей

отречение от своей воли есть первое условие для движения к

совершенству<...>. Ежедневно, не то раз, не то два, а то и более,

перебираю в памяти всех близких мне лиц. Особенно последнего времени. Прошу и

тебя, и их по силе и меня вспоминать, потому что верю, что через это я получаю

духовную поддержку, в которой, конечно, по немощи своей очень

нуждаюсь<...>. Погода у нас неустойчивая и часто холодно, теплых дней мы

почти не видели. По мере возможности бываю на воздухе, любуюсь видами моря и

соседними лесистыми и скалистыми берегами<...>. Привет маме и мой

глубокий поклон. Целую тебя и всех родных.

Твой отец Роман Иванович Медведь

3 августа 1931

года

Дорогая Ирочка!

24-го получил твою первую посылку, сегодня получу

вторую<...>. Спасибо тебе и всем родным, не забывающим меня. Посылка

пришла очень кстати, потому что после выписки из лазарета 9 июля я более недели

прохворал кровавым поносом. Лечился, главным образом, голодом, очень отощал, в

моих запасах не оставалось ни жиринки, и купить было негде<...>. При

переходе в роту из лазарета меня обокрали: вытащили из кармана бумажник с

деньгами и квитанции на остальные деньги, крестик, сорвавшийся незакрепленный

ключ от чемодана и еще кое-что. Денежные затруднения продолжались недолго. С

моего личного счета мне дали определенную часть денег и без квитанции, а вместо

утерянных хлопочу новые. Теперь я в другой роте, где нет воровства. И соседями,

и помещением я вполне удовлетворен. Клопов почти вывели, но сплю плохо и очень

недостаточно, потому что состою ночным сторожем каждую ночь с 12 часов ночи до

8 часов утра. Сначала это было очень трудно, теперь привыкаю. Получил выходную

ночь и еще обещают облегчение. Стороживство при моих старости и болезни занятие

самое подходящее. Когда на посту, в помещении можно оставаться в одиночестве, в

котором я так нуждаюсь для того, чтобы и душу приводить в порядок, и думать, и

прочее. Высыпаюсь до 12 часов ночи, а потом днем. Лето у нас хорошее, но ночи

бывают холодные, и моей одежки мне только впору теперь <...>. Я получил

кое-что из казенного обмундирования, но сдаю обратно, главным образом, что

боюсь при своей старческой рассеянности растерять его, и за это - карцер. Ты

спрашиваешь о порядке моей жизни. Завтрак у нас - каша и чай от 6 до 8 утра.

Обед с 12 до 3-4. Вечером с 7 до 8 поверка, потом вечерний чай. Питание при

здоровье было бы, пожалуй, достаточно, а при болезни очень недостаточно, хлеб

только черный, на обед только одно блюдо - щи, часто и копченая рыба, даже

почти ежедневно <...>.

Дорогая Ирочка!

Благодарю тебя и родных за заботы обо мне, доселе я

получил от тебя пять посылок, упаковка вполне удовлетворительная, а корзина

очень пригодилась, так как я оброс вещами и хранить их все труднее при

отсутствии места, тары, времени и сил. Со сном у меня, конечно, неважно, и это

задерживает мою медленную поправку, но иной, подходящей для моих сил, работы не

найти, еще более потому, что с 1 августа за каждые шесть лет работы срок

заключения заключенным моей категории сокращается на полтора года <...>.

Хочу и надеюсь еще пожить, но мои болезни и старость постоянно об очень

возможной смерти напоминают и здесь. О смерти заключенных учреждение родных

вообще не извещает, а оставшиеся от умерших вещи хранятся шесть месяцев, по

истечении срока хранения поступают в продажу. В случае моей смерти пришли

заявление в управление по месту смерти о твоих правах на наследство оставшихся

вещей и проси об отправке их по твоему адресу наложенным платежом <...>.

Спасибо за письма. Рад я всякой строчке, но прошу всех, пишущих мне, помнить мой принцип - никому не делать

никoгда (не только физического, но и духовного) насилия, а потому прошу не

писать о других никаких подробностей, только с их согласия. Как бы кому не

понравилось, что о нем пишут, - и выйдет насилие.

Сколько мне надо сухарей, денег и прочего - стараюсь по

одежке протягивать ножки, и чтобы на случай болезни оставался какой-либо запас,

но иногда при болезни и слабости нужно побольше, да и делиться-то кое с кем

необходимо. Помню, что ваши ресурсы очень неважные, сыты ли вы хотя бы с мамой,

одеты ли, имеете ли комнату и прочее <...>. Не огорчайся, что пишу о

возможности моей близкой смерти, благоразумие требует подготовиться и к худшему

концу, хотя я и верю, что доживу и до воли. Прошу всех не забывать меня, а я

стараюсь помнить всех. По-прежнему ни на кого здесь не имею неудовольствия,

всем доволен. Если претендую, то только на самого себя и постоянно требую от

себя стремиться непрерывно к совершенству <...>.

Целую тебя, твой отец Роман Иванович Медведь

Вид на Попов

остров. Фото 1999 года

2 октября 1931 года

Дорогая Ирочка!

Отвечаю на письмо от 12-17 сентября. Мое здоровье,

надеюсь, станет лучше, и, главное, мое ночное стороживство кончилось 30

сентября. Отсыпаюсь и временно отдыхаю, а то я ощущал большую слабость и

изнурение было, и голодноват иногда. Теперь я получил доплатной стол и сыт

<...>. В общем, я чувствую себя довольно хорошо, много лучше, чем ранее.

Картина здешней жизни для меня стала ясной, и мои нервы менее боятся

неожиданностей, которые я теперь переношу, потому что они действуют на меня,

как удары, постоянно напоминающие, что со мной и вообще могут быть удары с

параличом и прочее. По трудоспособности меня определили ко второй категории с

отдельными работами, то есть почти инвалидное состояние, и на тяжелые работы

меня не отправят <...>. Еще много хотелось бы мне написать и тебе, и

всем. Скажи нашим родным, что я радуюсь каждой строчке и грущу, что не имею

долго от них вестей, скажи моей бывшей хозяйке Валентине Альбертовне, что я

получил ее письмо и благодарю за все, и готов и ей, и всем писать, но письмо

могу посылать только один раз в месяц, поэтому прошу не обижаться, что многие

не получают от меня ответа или получают очень кратенькие ответы через тебя в

виде благодарности. Знаю, что их любовь ищет большего, но, видно, такова воля

Божия, чтобы нам терпеть отсутствие взаимного единения. Внутреннее-то через

Бога для нас не закрыто, надо только в себе уничтожить всякое семя разделения,

помня, что воля Христова в том, чтобы ученики его были едины и во взаимной

любви. Всякое разделение между близкими моими для моего сердца очень тягостно.

На этом я кончаю письмо, потому что чувствую внутреннее побуждение не отлагать

его отсылку на более долгое время. Всем, всем привет и благодарность. Прошу

помнить и поддерживать мою немощь молитвами, а какими - сердце каждого

указывает <...>. Еще и еще повторяю: здесь я всем доволен, вижу к себе

доброе отношение со стороны всех, хотя, конечно, душа моя очень часто тоскует и

ощущает душевное одиночество. Еще раз привет, привет, привет всем, всем, всем,

очень вспоминаю слова: сами себе, друг друга и весь живот наш... Мир всем.

Твой отец Роман Иванович Медведь

Дорогая Ирочка!

Я хотел бы, чтобы ты знала и усвоила мои подлинные

убеждения и, может быть, и свойства; может быть, от природы, примерно с

20-24-летнего возраста я сознательно уважаю и ценю всякого человека, и всю

жизнь боялся сделать кого-либо своим рабом, и внешне, и внутренне боюсь

кому-либо причинять боль, насилие. Убеждать - мое дело, принуждать не могу. Дерзаю

сказать, что я любил свою свободу, никогда никому не делался рабом, а посему,

думаю, и ценю свободу других: пусть живут по своему уму и по своей совести, и

стараюсь никого не осуждать <...>, лучше уйти в сторону. Я могу молчать,

научился много терпеть и претерпевать, но, невзирая ни на что, я в своей

глубине все тот же, люблю свою свободу, лелею и свободу других; предпочитаю

разделение свободных единению рабов. Впрочем, прости мою философию, мое

самохвальство. Почитаю нужным прибавить, что я сознательно склонил свою голову,

сердце и всю свою жизнь перед Вечною Истиною и Правдою. И Они дороже для меня и

меня самого, и всего мира <...>. Скоро полгода, как я здесь, наступает

время, когда разрешают подавать заявление о пересмотре дела. Думаю, хотя и не

решил окончательно, просить об этом <...>.

Целую тебя, привет маме и всем родным, помните меня, как

я вас.

Твой отец Роман Иванович Медведь

8 декабря 1931 года

Дорогая моя Ирочка и все мои милые, дорогие, родные!

Третий раз уже сажусь за письмо, начиная с 30 ноября, но

не посылал обоих писем, недоволен ими. Один раз в месяц - сколько за это время

наберется всего, что бы можно сказать и что следовало написать! А времени и сил

не хватает <...>. Пусть не скорбят те из вас, кого лично я не назову или

не назвал, я всех не только ношу в своем сердце, но всех и каждого я ощущаю как

один с собою организм. Это не преувеличение, я подлинно живо всех ощущаю, часто

глубже, чем живя среди вас, невзирая на то что мы разбросаны в разные стороны

<...>. Взаимная любовь должна учить покрывать даже различные

свидетельства совести, и любовь всегда должна ставиться выше личного знания.

Разделение, но не рассечение; разделение, но не в основном, которое у всех

едино, а посему разделения временны и преодолимы <...>. Едва ли я следующее

письмо напишу отсюда, а посему хочется подвести итог здесь пережитому. Я

благодарю Провидение, что, благодаря тому что я это время пробыл на одном

месте, моя связь с детьми восстановилась довольно скоро, это было большим

утешением для моего духа, а посылки поддержали мое здоровье, которое в июле и в

августе находилось в критическом положении. С октября мое быстрое исхудание

закончилось, силы мои стали восстанавливаться, я себя сравнительно, в общем,

чувствую довольно прочно <...>. Иной раз жить мне очень трудно

<...>, бороться за жизнь мне помогает моя любовь и привязанность к вам и

моя ненасыщенная вера в необходимость исполнения обетований еще здесь, на

земле. Если бы не моя любовь к вам, я бы спокойно смотрел, как догорает свеча

моей жизни <...>, и удовлетворился бы тем, что Бог мой судил мне быть

исповедником <...>. Конечно, и здесь я имею немало утешений, и одно из

главных это то, что я постоянно живо ощущаю всех вас, как ощущаю самого себя,

как свое второе тело, ощущаю, невзирая на рассеяние, - на то и разделение. Для

меня все едины и все близки, и это единение за отсутствием шума внешнего

общения я ощущаю даже крепче, чем будучи физически близко от вас. Когда я

только ухожу от шума своих внешних обстоятельств, после Единого Вечного я живо

ощущаю вас или, вернее, и Его ощущаю в единении со всеми вами и со всеми

верными <...>.

2 февраля 1932 года

Дорогая моя доченька Ирочка!

Я переменил место работы, перешел в Кустпром, раскрашиваю

деревянные куклы; легче здесь, и нет вечерних занятий, но трудно просидеть 8

часов. К концу работы после болезни усилились головокружения и начались

сердечные припадки; но надеюсь скоро оправиться <...>. Спрашиваешь о

внешней стороне моей жизни. Сплю на общих сплошных деревянных нарах, подстилаю

войлок и плед, одеваюсь теплым ватным одеялом и часто еще и полушубком,

стриженая голова постоянно в шерстяной шапочке (надо бы и вязаную бумажную),

иногда еще и в шлеме. Сил мало, на чтение и т[ому] п[одобное] времени почти

нет, иначе приходится мало спать, а это плачевно отражается на моих силах

<...>. Мало отдыха, все делаю сверх моих сил. В тишине приходится быть

очень редко, об одиночестве приходится мечтать, все на людях, а душевно очень

одиноко. Временно помещался в общем бараке, очень там устал от шума и забот,

чтобы не потерялись вещи. Моей каракулевой шапки нет уже, но новой и никакой не

шлите, здесь все становится предметом зависти и очень часто исчезает

<...>. Моя новая работа - мне по силам, но угнетает норма, мне она не по

силам, хотя я работаю почти не отрываясь. Школа здесь для нас, и не скажу, что

легкая. Но Провидению угодно, чтобы мы и это все испытали, чтобы и опытнее

быть, а может быть, подобно Лазарю на гноище, здесь страдаем с Ним, чтобы там

радоваться, здесь за грехи получить возмездие, чтобы там от него свободными

быть и просто перейти на лоно Авраамово. Если так, да будет имя Господне

благословенно, потому что самые тяжкие здешние условия несравнимы с ужасными

муками ада. Так говорил, например, преподобный Серафим, которому было дано

испытать муки ада очень недолго. А вообще об аде я часто вспоминаю <...>

и часто приходится говорить себе по опыту, что сами люди друг для друга и для

себя здесь еще устраивают ад. Нередко побаиваюсь, что я плохо прохожу свою

новую школу, потому что не всегда тишина и радость наполняют душу, а нередко -

шум и суета, спешка и уныние закрадываются в сердце, заполняют его, и нескоро

дождешься изгнания их или ухода их. Но когда нет их, хорошо. Ведь Бога нигде,

никто и никакими условиями не может отнять от меня. А если Он со мною, что для

меня все внешние тягости?! Что моя нищета и бессилие, когда в Нем бесконечное

море Силы и богатства? Он - мое бытие, Он - моя жизнь и сознание. В Нем я всех

нахожу, до всех достигаю, всем владею <...>. Прошу не унывать тебя и

всех. Прошу молиться о себе, обо мне и обо всех. А в молитвах чаще и чаще я вспоминаю слова, например,

Иоанна Златоуста и Василия Великого о том, что надо не о маленьком просить, а

дерзать молиться о великом, а также и о непрестанности в молитве. Конечно, это

я прежде всего говорю самому себе и от себя требую исполнения припомненного,

вопреки всяким внешним вероятиям и тяжким условиям, как-то: физическим

болезням, моим согрешениям и т[ому] п[одобному]. Чаще и чаще останавливаюсь на

своих грехах, больше и больше познаю свои немощи духовные и ничтожество, прошу

о прощении согрешений и очищении моего сердца от всякой скверны, потому что в

чистоте сердца ключ ко всем духовным благам <...>.

Дорогая Ирочка!

Я вполне понимаю твое желание знать подробности о моей

внешней жизни, кое-что сообщаю: с 8 января до 26 февраля я был раскрасчиком

кукол, а с 26 февраля я счетовод-табельщик. Новое место пока очень трудное, и

посему я запаздываю со своим очередным письмом. Спим мы здесь на сплошных

нарах, подстилаем на них кто что может: у кого матрас, у кого полушубок, у меня

войлок и сложенный в четыре раза старый черный плед. Одевался зимою теплым

одеялом и полушубком. Белье нательное ношу казенное и переменяю его в бане

каждую неделю почти, за редким исключением. От постельного белья пока еще не

отказался, но возможно, что придется пока обходиться без него, как и

большинство из нас. В последние дни и вся наша одежда вольная сдается и мы все

облекаемся в казенное платье. Для меня это огорчение, потому что я очень зябок

и мое платье гораздо теплее казенного <...>. Прошу всех не забывать

Божьего пути, всем желаю духовного возрастания. Маме привет, тебя целую, письма

твои получаю, Господь с тобой и всеми вами.

Твой отец Медведь Роман Иванович

26 апреля 1932 года

Дорогая Ирочка и все мои родные!

Пишу письмо дополнительное: разрешено мне за работу,

времени чуточку больше. Сдаю свою должность ввиду предстоящего переезда на

другое место, где, по-видимому, придется служить в подобной же должности

<...>. Когда у меня улучится свободный часок, когда нет хронического

недосыпа, когда не болит голова, я чувствую себя великолепно. Вы все знаете,

почему. Стою на Твердом Камне и не боюсь никаких волн. Это настроение бывает

нередко, если ничто не смущает совесть, о чем я постоянно забочусь. Я имею дерзновение

и всех вас и чувствую, и ощущаю, тогда ничто - и время, и расстояние; в немощи

своей и болезнях ощущаю силу - ясно, что не свою. Для меня ничто и заключение,

и узы, мне ничего не надо, у меня все есть, я всем обладаю, я радостен и

счастлив, и всех встречаю с радостью и приветствием, а в жизни нашей это очень

важно, потому что мы все здесь угнетенные и подавленные и своим несчастьем, и

горем своих соседей, так все ищут ободрения, ласковой улыбки, бодрости духа. С

переменой места, конечно, надо будет привыкать к новым людям, к новой

обстановке, но если это нужно, то что против этого, хотя бы и внутренне,

протестовать. Источник всякой жизни ведь всегда с нами и около нас, значит, и

нечего страшиться и беспокоиться. Он с нами и в здоровье, и в болезни, и в

жизни, и в смерти. Важно при всех условиях сохранять ясность сознания. Я уже

несколько лет боюсь вообще всяких волнений, спешки и тому подобного, а они

омрачают сознание, и я уже понял давно, что отдаваться им почти то же, что

впадать в грех. Болезни, конечно, мешают и очень мешают, но мы очень хорошо

знаем, что в немощи совершается сила Божия. А посему - не смущаться. Но вывод

все-таки делаю: блажен тот, кто в сравнительном благополучии в строгости

содержал свой организм и приучил себя ко всяким лишениям. Служба нисколько не

может мешать, как изъяснил в свое время преподобный Варсонофий, лишь бы

проходить ее для Высшей Совести по своей чистой совести. Прошу прощения, что

пишу, может быть, тебе и другим не интересное, но живу-то я этим. Знаю, что вас

постоянно интересуют мои внешние обстоятельства, но говорю искренно - они вовсе

недурны и вполне благополучны. Уже прошло время, когда моя душа всего боялась,

всего ужасалась, ждала всякой беды и несчастья <...>. Грущу за тебя,

Ирочка, и за маму, что так трудно вам живется и что я еще свалился грузом на

вас, вместо того чтобы помогать вам, но, видно, такова Высшая Воля. Еще раз

привет всем, с праздником Христова

Воскресения <...>. Всех прошу не забывать меня <...>. Слава Богу за

все.

Твой отец Роман Иванович Медведь

21 июня 1932 года

Дорогая Ирочка и все мои близкие, родные, дорогие!

1 июня мне под расписку объявлено, что постановлением

ВЦИК от 19.3.32 г. срок моего заключения сокращен на 1/3, а посему его конец

теперь - 16.10.37 г.; кроме того, за работу пока имею уменьшение на 29 дней, то

есть срок еще сократился. Что-то Господь пошлет еще по твоему ходатайству?

<...>. Мир и радость оставил нам Пастыреначальник, и никто их не в силах

отнять у нас. Радостно ощущать, что среди людей нет и не может быть у нас

врагов, а есть только несчастные братья, достойные сожаления и помощи даже

тогда, когда они (по недоразумению) становятся нашими врагами и воюют на нас.

Увы! Они не понимают, что враг-то находится прежде всего в нас самих, что его

вначале нужно изгнать из себя, а потом помогать и другим сделать это. Один враг

у нас общий - это диавол и его духи злые, а человек, как бы низко ни пал,

никогда не теряет хотя бы несколько искорок света и добра, которые могут быть

раздуты в яркое пламя. А нам нет никакой выгоды воевать с людьми, хотя бы они

били нас не только в правую ланиту, но постоянно осыпали бы нас всякого рода

ударами и поношениями. Одно важно: твердо держаться нам своего пути и через

войну с людьми не сходить со своей дороги. Воевать с людьми - это значит

становиться на их ложную позицию. Даже в случае успеха эта война нам бы ничего

не дала, а отвлекла бы надолго от нашей задачи <...>.

Ирочка, холодно у нас. С весны было теплых не более 2-х

дней. Пришли мне перчатки, потому что мои у меня украли <...>. Трава

около нас, где нет камней, все-таки пробивается, деревьев и кустов вообще нет.

Хотелось бы мне сбежать со своей службы в сторожа, но боюсь и холодов, и

дождей, и ветров и особенно боюсь своеволия, как бы не попасть из огня в

полымя... Привет маме и пожелание ей от Бога терпения, здоровья и всего

доброго.

Целую тебя, моя дорогая, твой отец Роман Иванович

Медведь

8 сентября 1932 года

Дорогая Ирочка и все родные!

Через десять дней уже будет месяц, как я на новой, еще

более сложной службе, но еще доселе я ее не охватил как следует, и, конечно,

это меня тяготит. Мой канцелярский опыт все увеличивается, многое я делаю

гораздо скорее, чем это было в начале моей канцелярской карьеры, но все же я

канцелярист еще неважный, а посему и много работаю, а результаты слабые; мешают

болезни, кроме неопытности и непривычки <...>. А так я стараюсь проходить

свою школу с терпением, если она мне дана, то, очевидно, для моей пользы, для

большего моего смирения, для укреплении в терпении, как новое поприще для самоотвержения,

для обретения опытности и многого другого, что мне и неизвестно. Живу и не

ропщу; по поводу своих страданий и оставленности размышляю так: если они за мои

грехи, то по поводу себя и тех, кто не забывает меня, я припоминаю притчу о

милосердном самарянине и теперь вместе с законником говорю, что тот мне

близкий, кто оказывает милость ко мне; припоминаю слова, которые и ранее я

повторял нередко, - слова оптинского старца Амвросия: иной от меня за десятки,

сотни верст, а на деле ближе живущего со мной рядом. Если же мои страдания -

Голгофа, то вспоминаются слова Христа в Гефсиманском саду о тех, кто и одного

часа не мог пободрствовать с Ним; припоминаю и то, что после бегства учеников

при кресте стояли Мария Магдалина, кроме Матери Его, Иоанна и еще десятка

полтора др[угих] жен <...>. Конечно, действительность заставляет меня

постоянно не забывать о моих немощах и физических, и духовных. Я стараюсь

бодриться и бодрюсь, часто бываю и радостен, но особенно утром до работы. Знаю,

что это не от меня и не от моих достоинств эта радость <...>. Иногда, и

нередко, ощущаю и торжество в сердце, и силу, и полноту <...>, но

изношенный, старый организм постоянно напоминает о несчастной зависимости моей

от достаточного сна и достаточного питания <...>. Не подает нам Провидение

быть искушенными более, чем мы можем понести, а так вообще я никак не могу

отделаться от сознания, что по человечеству и гражданству я страдаю совершенно

безвинно, потому что принадлежу к типу тех верующих, которые проявляли и

проявляют по отношению к нашей современной власти максимум благожелания, за это

достойны не наказания, но самого энергичного поощрения. Уже целый год я

собираюсь написать ходатайство о пересмотре моего дела, многократно его

начинал, но доселе для этого серьезного дела у меня не хватало времени. Когда

позволят силы, буду урывать у ночей, чтобы это дело все-таки сделать

<...>.

Твой отец Медведь Роман Иванович

8 ноября 1932 года

Дорогая Ирочка и все мои родные!

Давно душа моя ощущает долг и потребность ответить всем,

кто вспомнил день моего рождения. Прежде всего благодарю вас, мои родные,

доселе вы крепко поддерживали меня в моем испытании, прошу и впредь не

оставлять меня, потому что часто здесь озираешься кругом, чтобы найти и среди

людей кого-либо сочувствующих и понимающих, но не нахожу их доселе <...>.

В том положении нет ничего существенно нового. Стараюсь проходить свою школу с

терпением, много она смиряет меня, постоянно давая мне удостоверение в том, что

работник я неважный, делаю много промахов, за них мне достается и приходится

пить поношение, как воду. Это, конечно, спасительно, но мне-то постоянное

напоминание, что я, как ни стараюсь, остаюсь тем же, доживающим свой век

больным стариком, утружденным сверх сил. Есть, конечно, немало и утешительных

моментов, о них я поведаю подробнее через Ирочку, если она приедет на свидание

<...>. Вчера вечером, то есть 7 ноября, я несколько отдался воспоминаниям

о своей жизни и особенно остановился на пережитых происшествиях или, вернее,

как я был свидетелем, что человек с неочищенным сердцем не в состоянии

правильно воспринять окружающие обстоятельства и передать их, он невольно,

против своего желания, извращает действительность и постоянно против своего

желания является и лжецом, и клеветником. Припоминалось, как это было еще в Воздвиженске

с умершим Николаем Николаевичем Неплюевым и проч. Еще раз ощутилось, что

неочищенное сердце не может стать высоким жилищем <...> истинной любви.

Любовь подлинная может быть только там, где сердце освободилось от пристрастий

<...>. Возвращаюсь еще к 1 октября; я весь день чувствовал себя прекрасно

и чувствовал, что это оттого, что в этот день вы меня вспоминаете. К ночи я

себя чувствовал очень хорошо, ощущал глубокий покой, он и теперь со мной. Я

жив, ощущаю жизнь, и этого довольно с меня. Если центр жизни своей постоянно

переносишь внутренно в этот Вечный Единый центр, то не будет обстоятельств,

когда можно будет ощущать себя плохо. Везде Присущий и Всепроникающий никогда

нас не оставляет и оставить не может ни в каких обстоятельствах и ни в каких переживаниях.

Если об этом не забывать никогда, тогда наше счастье на земле обеспечено даже в

тяжких болезнях и самой смерти <...>. Целую тебя крепко.

Отец твой Медведь Роман Иванович».

прот. Николай Доненко

Окончание

Содержание

[an error occurred while processing this directive]

Украинская баннерная сеть

|